作为第九届中国国际青年艺术周视觉艺术展览板块的五个单元展之一,“‘进入乡村:拯救与共生’当代艺术展”集中呈现了陈胄、曹原铭、郭国柱、黄于纲、黄道明、厉槟源、刘成瑞等多位青年艺术家关于乡村问题的艺术创作,他们或对乡村问题进行反思和提问,或探讨自我生存经验与乡村记忆的关系,或成为这个时代乡村变迁的忠实记录者,每一个独立的艺术个体都以自己的立场和视角对我们今天正在发生的乡土问题予以了回应。除此之外,本次展览还展示了中央美术学院雕塑系第五工作室在贵州苗寨雨补鲁进行的“介入乡土”的教学实践,同时也对近年来重要的“艺术介入乡村”的案例如渠岩、靳勒、左靖、林正碌等艺术家的乡村实践进行了文献性的梳理。

▌陈胄 “长在亭子” 行为 2012

2012年,艺术家陈胄针对成都双流昆山村地区的“临时墓地”做了一项田野调查,包括图片、文字和影像。陈胄针对昆山村的墓地样式,制作了一种便捷的利于迁徙和安放的“长亭子”,将他所见的问题进行艺术化的具体处理,从而影射在土地用途模糊不清的昆山村,土地和人的生死都是一种始终漂浮和移动的状态。

▌曹原铭 《大王集教堂和她的传道人》

二十世纪三十年代美国作家赛珍珠曾在安徽宿州地区生活了近五年,并以此地为背景写下了《大地》三部曲,此小说第一次向世界展现了中国农民的真实面貌并于1938年获得诺贝尔文学奖。作为传教士家庭背景的赛珍珠却认为中国农民不需要基督教。自上世纪80年代开始,教堂在中国乡村大地如雨后春笋般出现,基督教信仰与中国草根农民的结合产生了极为特殊的信仰空间。艺术家曹原铭用五年多的时间(2004-2009)考察了安徽宿州当地600多座乡村基督教堂,以此回应反驳赛珍珠当年的观点,并创作了系列与之相关的文献与作品。

▌郭国柱 《堂前间》 摄影

郭国柱近两年的创作表现出他对中国城市化的持续关注,他的影像探索试图采用另一种介入式的实践策略,为已经类型化的村落印象提供差异化表达,从中我们体验到总体话语转变背景下乡村经历的隐痛。郭国柱在对村落具体形象采样过程中,将痛楚感关联至观看者神经的是摄影师用影像符号构筑的记忆空间,它一头面向当代废墟化的景观现实,另一头面向人们的心理场域。

▌黄于纲 生火 布面油画 40cmX40cm 2014

2006年自中央美术学院毕业后,黄于纲就去了离故乡不远的湘西苗寨凉灯。自那以后,暗夜中的凉灯苗家,就成了他作品中最常见的题材。在黑乎乎的房子里,他头戴矿灯,竭力描绘黑暗中的人和场景。这就是黄于纲的工作黄于纲的记录不只为理解凉灯和作品提供参考,同时也是他的创作的一部分。他说,“我从小在村里长大,村里的那些形象让我感觉很亲切。各种各样的人都有,这些人出现在我的作品里有一种亲近感,缘于我的成长经历。”

▌厉槟源 自由耕种 行为纪录 单频录像+图片 2014

父辈于厉槟源的影响就像地心引力对物质的作用。在故乡,土地是一个沉重的问题,每一方土地都有着它自身的命运和性格,它的背后则是人的命运。因为厉槟源少年时的一些复杂经历,他曾一度长期回避家乡这片土地;可问题并没有因为他的疏离而得到解决,他的身份感也似乎逐渐消失了。这一次厉槟源回到阔别已久的家乡,决定在归属自己名下的土地上来一次“了断”,他试图用自己的身体来开启一个跟父辈之间的对话空间(通过腾空跃起和坠落摔打),以此重新检查和触碰一下自己既陌生又亲切的出生地。最终(1个半小时后),厉槟源在土地里不断摔打中筋疲力尽而达成和解。作品名“自由耕种”取自于村委会开具的土地证明,厉槟源将这个行为视作为一次自我解救的措施,同时也是重获身份的必要途径。

▌2006年 刘成瑞和参与《十年计划》的学生合影

▌2016年刘成瑞和参与《十年计划》的学生合影

《十年计划》是2006年刘成瑞和青海湖畔刚察县182名自己支教学校的小学生定了以十年为单位并延续艺术家一生的约定。约定的内容包含合影和留存每一名孩子的一根头发,此后每一年都将以一张合影一根头发的形式延续这一约定,直到生命终结。2016年刘成瑞已和学生兑现了第二次约定。

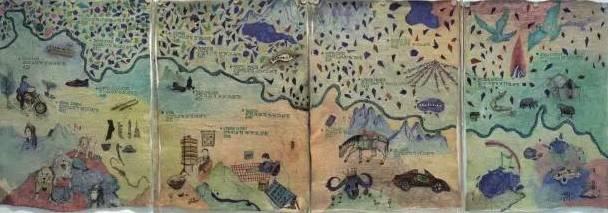

▌刘成瑞 澜沧江寻旅图 纯手工羊毛毡 130X187X1cmx4 2014

《澜沧江计划》是刘成瑞团队从澜沧江源头(青海玉树杂多县)出发,顺流而下,通过各种支流的方向寻找盲童和19支没有名称的河流。然后以盲童名字命名尚无名称的河流,并标注到GOOGLE地球。(在经过盲童监护人同意的前提下通过资金支持和多方努力,治好盲童眼疾。)

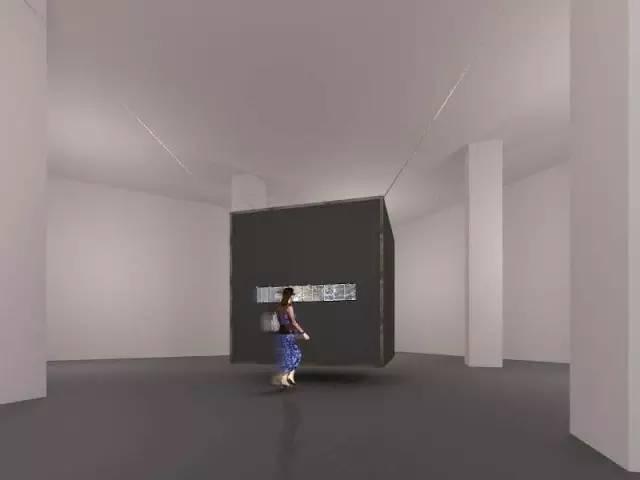

▌黄道明展览装置效果图

黄道明自2006年以来以他的家乡怀安村为对象进行着创作,这个乡村坐落在广东省阳江市,故乡的衰败引起了他的关注,他发现了现代社会发展与乡村的矛盾之处,同时,也感怀自己幼时乡村生活的朴素记忆。

▌林正碌 乡村艺术教学现场之降龙古村村民写生

艺术家林正碌没有接受过任何专业的油画训练,但他不仅画得一手好画,还以福建屏南县双溪镇的古村落为教学据点。几年内,他教会了大批村民画油画,包括附近村庄的村民和外来慕名而来的学画者,据统计,他教过的村民学员已经超过数千人。由此,村民的收入结构和村庄的生态结构都发生了很大变化。2016年,林正碌在屏南的油画教学实践在网络上引发了热议,成为“艺术介入乡建”的一个重要话题。

▌《天坑地漏》创作场地:雨补鲁天坑田间 材料:本地青石 尺寸:直径9m 深2.1米x1m 作者:胡泉纯

2016年4月中央美术学院雕塑系第五工作室(公共艺术研究方向)在雨补鲁寨开展了以“艺术介入乡村”为题的艺术创作实践。雨补鲁寨是贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇的一个自然村落。2015年7月,雨补鲁被定为州、市“美丽乡村”示范点进行改造,并委托中央美术学院建筑学院吕品晶建筑设计工作室负责村落的整体修缮、保护、优化设计工作。经过一年的设计改造,传统的聚落空间得以保护和恢复,人居条件得到极大改善,乡村呈现出复兴的态势。继雨补鲁寨乡村建筑改造和景观营造之后,第五工作室创作团队试图通过艺术个案创作的方式来探讨“艺术介入乡村”的议题。

▌靳勒与村民在石节子美术馆开幕现场,2009 张斌宁 摄影

石节子美术馆是生入黄土地的美术馆,是以收藏、研究、展示、村民生活与艺术作品为核心的村庄综合艺术博物馆。艺术家靳勒是土生土长的石节子人,他于2008年被村民选为村长,并于当年创立石节子美术馆。石节子村因村边有花岗岩而得名,位于北纬34'54, 东经105'40,中国西北的甘肃省东南,天水市秦安县之北5公里处,属黄土高原梁峁沟壑干旱地区,海拔1300米。石节子美术馆由当地十三户村民房屋分布出的十三个分馆组成。石节子美术馆是该村六十多位村民与艺术家、外界人口交流的平台。石节子美术馆的实践,是期望通过艺术为桥梁,让城市了解村庄,让村民了解世界,以此吸引更多的人进入村庄,通过艺术让村庄变得更美好。

▌山西和顺许村国际艺术公社

许村的艺术乡建之路,是从渠岩以艺术家的身份走入许村开始的。从“许村国际艺术节”发表“许村宣言”始,到“艺术乡建”的提出,便走出了自己的新路。“艺术乡建”,便是百年变革后的一个转身。它不再去毁坏,丑化乡村,而是去亲近,拥抱乡村。艺术乡建,强调的是,通过当代艺术元素的引入,促动乡村的活化,使乡村在现代社会中复活。艺术乡建与近代以来的乡村运动的根本不同在于,它不再把乡村作为被否定的对象,而是肯定乡村的文化价值,并使之与时代相衔接。

▌茅贡镇 改造中的粮库艺术中心

曾发起“碧山计划”的策展人左靖近年又发起了“茅贡计划”,并提出了“乡镇建设”这一新的概念。在他看来,与乡村建设的对象是农村不同的是,乡镇建设的对象在这里指的是“一种比农村社区高一层次的社会实体的存在”(费孝通语),它们构成了数量极其庞大的中国传统行政管理架构的末端。一些跨领域的文化工作者,将通过空间生产、文化生产和产品生产等形式,开创一种混杂的文化经济模式,使外来的资源在乡镇一级集中和生发,文化和商业功能向周边村寨辐射。同时,使当地的资源不再流失。村寨有条件地接受适度的观光需求,拒绝过度的旅游开发,最终使乡镇成为物质和文化的生产、消费目的地,从而保护好村寨的自然生态和社区文脉,以及乡土文化的传承。

“艺术与乡建”会是一个长期持续的话题,本次展览所要探讨的,正是以艺术乡建为镜去反观和反思乡村。本次展览学术主持郝青松所说“社会转型更为深层的问题,从思想结构到社会结构,都无法甩开更为广大的乡村以及更为众多生活在乡村的人群。”“没有乡村的现代性救赎,城市化就只是一件皇帝的新衣。”

展览信息

进入乡村:拯救与共生当代艺术展

——中国国际青年艺术周(广州站)——

展览地点:广东美术馆

展览总监:王绍强

学术主持:郝青松

策 展 人:秦博 徐家玲

参展艺术家:

陈胄 曹原铭 郭国柱 黄道明 黄于纲 靳勒 厉槟源 刘成瑞 林正碌 渠岩 左靖

中央美院雕塑系第五工作室